Анжела Кетия

Cквер имени Народного поэта Абхазии И.А. Когония

октября 18, 2018На территории Приморского парка, который простирается по всей протяженности набережной Диоскуров в г. Сухум, расположен сквер имени Народного поэта Абхазии И.А. Когония. Сквер формировался в 1960-е годы, в один период с лесопарком на Сухумской горе, и имеет схожесть в планировке и видового состава насаждений. В этот же период в сквере был установлен бюст поэта, который является главным его элементом. Бюст был украден во время Отечественной войны народа Абхазии 1992 – 1993 гг., а постамент сохранился.

Сквер предназначался для кратковременного отдыха, прогулок, встреч, транзитного движения пешеходов, художественно-декоративного оформления набережной.

Архитектурно-планировочное решение сквера отличается от планировки самого Приморского парка, если сквер выполнен в регулярном стиле (т.е. имеющий геометрически правильную планировку, обычно с выраженной симметричностью и регулярностью композиции), то сам парк спроектирован в пейзажном стиле. Дорожно-тропиночная сеть вымощена из мелкого гравия и учитывает основные направления пешеходных потоков. Основные две параллельные аллеи ведут к морю. По бокам от них расположены «дугообразные» площадки для отдыха.

Озеленение решается посадками деревьев и кустарников, подчеркивающих направление движение пешеходных потоков. Видовой состав насаждений представлен такими растениями как: сосна итальянская, кедр гималайский, финиковые пальмы, клен сахаристый, олеандры, живая изгородь из бирючины и бересклета, лавровишня и др. Особый интерес представляют поочередно идущие вдоль аллеи финиковые пальмы с итальянскими соснами.

В настоящее время состояние сквера удовлетворительное и является одним из излюбленных мест жителей города и гостей. Министерство культуры и охраны историко-культурного наследия РА совместно с Администрацией города планируют восстановить мемориал И.Когония, а также разработать проект для улучшения благоустройства и озеленения самого сквера, и прилежащих к нему территории, в частности Приморского парка.

Автор статьи -Главный специалист Департамента ИКН, ландшафтный архитектор - Гумба К.Б.

Сухум. История формирования города.

октября 04, 2018Современный Сухум с его домами, улицами, парками и скверами в мировом понимании является относительно молодым городом. Начав формироваться во второй половине 19 века, он достигает своего расцвета к началу 20 века.

Территория современного Сухума была привлекательная для мореплавателей, торговцев и завоевателей издревле, первый город был основан в 6 в. до н.э. древними греками и назывался Диоскуриада. Остатки этого древнего города до сих пор сохранились на дне Сухумской бухты. В те времена Диоскуриада была центром торговли. После упадка Диоскуриады во 2 в. н.э. древние римляне основали на ее месте город Себастополис и построили крепость.

На смену римской колонизации пришли турки, разрушив город в середине 15 века, в начале 18 века они построили крепость, а город стал зваться Сухум-Кале. В течение 19 века разрушения и восстановления города продолжались, город поочередно захватывался то русскими, то турецкими войсками. И лишь в 1866 после упразднения Абхазского княжества (1864 г.), Сухум-Кале становится Сухумом - административным центром Сухумского военного отдела Российской Империи. Отсюда и берет свое начало история современного города Сухум.

Так как в последнюю русско-турецкую войну (1877-78 гг.) абхазы поддержали турецкие войска, после победы русских абхазы были объявлены «виновным народом» и были вынуждены спасаться переселением. Абхазам было запрещено селиться на прибрежной территории Сухума вплоть до 1907 года. Таким образом начало истории нашей столицы начинается в отсутствие самих абхазов. Опустевшие территории города привлекли сюда людей со всего мира: немцев, греков, болгар, русских, эстонцев, армян, мегрелов, румын, персов, евреев, грузин. Тут тесно сплелись и мирно сосуществовали разные культуры, языки и конфессии.

В основе плана города Сухум лежит регулярная система улиц или Гипподамова система, названная в честь древнегреческого архитектора Гипподама Милетского, которому приписывают изобретение планировки города на основе геометрически правильной уличной сети в 5 в. до н.э. Так как древние города формировались хаотично по мере увеличения населения и роста города, заранее спланировать и организовать четкую систему улиц и кварталов было невозможно. Регулярная планировка была применена в Милете после разрушения его персами в еще 494 г. а затем и в других более поздних городах.

Как показало время регулярная система улиц, которая пришла на смену хаосу не всегда удобна в условиях современного города. Его однообразие надоедает человеку, благо в небольших городах, таких как Сухум, данная проблема возникает редко, чередование застроенных кварталов с парками, скверами, аллеями площадями способно разбавить скучную регулярность.

Если в древнегреческих городах с регулярной планировкой уделялось большое внимание общественным пространствам – площадям (агорам), театрам, гимнасиям. То в период активной урбанизации и увеличения количества машин в городах стали уделять большее внимание транспортным магистралям, а пешеходы оказались на втором плане. Но со второй половины 20 века начинается постепенное отвоевывание пространства у транспорта в пользу пешехода.

Когда застраивался Сухум, регулярная планировка в его основе оказалась провальной, не были учтены особенности рельефа местности, и со временем стало ясно, что это мешает росту и развитию города. Эти проблемы пришлось решать с привлечением больших финансов и передовых технологий городского благоустройства. Были укреплены набережные, обустроена ливневая канализация, мелкие водоотводы. В книге В.П. Пачулиа «Древняя, но вечно молодая Абхазия» (1991 г.) пишет, что в проекте города, разработанного архитектором Военковым, по которому и был построен центр города, планировалось вместо улиц прорыть каналы и создать на этой основе «Черноморскую Венецию».

Плачевная ситуация в городе постепенно улучшалась также за счет грамотной застройки, населившие город греки-предприниматели строили виллы, особняки, гостиницы с оглядкой на европейские тенденции, русская интеллигенция застраивала город приглашая архитекторов из столицы. Постепенно город обрастал общественными пространствами сформированными торговыми площадями, бульварами, набережными, скверами и парками. Благодаря качественной архитектуре город преображался. Главным стилем того периода был модерн, охватив весь мир за короткий промежуток времени, он добрался и до Сухума.

С приходом советской власти и обретением Сухумом статуса столицы Абхазской АССР начинается новый этап в истории города. Бюджет города значительно возрастает, начинается активная реконструкция города (заводы, фабрики), строятся железнодорожный и морской вокзалы. Северная часть города стала промышленной, тут появляются многочисленные заводы и фабрики. После окончания ВОВ, в которой население Абхазии приняло активное участие, началось бурное хозяйственное и культурное развитие Сухума. Строится Сухумская ГЭС, город получает новый водопровод в 1949 году, вводятся в эксплуатацию железнодорожные станции и вокзалы.

Если на рубеже 19 и 20 веков застройка города была низкой и средней этажности, то в советский период этажность резко возрастает, увеличивается ширина главных улиц города. Железная дорога отрезала часть Сухума и его окраин от моря. Высотные гостиницы построенные на берегу моря лишили смысла сформированную в конце 19 - начале 20 века малоэтажную застройку с видом на море на горе Хатхуа и Сухумской горе.

Сейчас все эти высокоэтажные здания выглядят чужеродно и не вписываются в исторический ландшафт города, но в те времена высокоэтажное строительство было показателем развития и состоятельности города. В.П. Пачулиа пишет: «Согласно генеральному плану к 2000 году с Сухуми будут снесены многие старые одноэтажные и двухэтажные дома. На их месте поднимут многоэтажные современные здания. В недалеком будущем Сухуми станет одним из красивейших городов и курортов Советского Союза». К тому моменту (1991 г.) в Сухуме проживало свыше 126 тыс. человек.

Ярче всего из советских архитектурных стилей в Сухуме проявил себя сталинский ампир, стройные колонны и кружево лепнины отлично вписались в нашу природу. Сухумский сталинский ампир весьма сдержан и элегантен. Зданий в стиле конструктивизм в Сухуме всего несколько.

В период войны 1992-93 гг. архитектура города Сухум сильно пострадала. Многие памятники архитектуры были уничтожены или частично разрушены. На сегодняшний день застройка города ведется хаотично, архитектура в подавляющем большинстве не отражает и не вписывается в исторически сложившуюся городскую среду. Причиной этому является отсутствие градостроительного плана, стратегий развития города, нормативных документов и контролирующих органов власти.

За последние четверть века, которые Абхазия находится в поствоенной изоляции, в градостроительном искусстве, архитектуре и урбанистке произошел большой прогресс.

Новый виток в развитии мирового градостроительного искусства пришелся на период активной застройки американских городов. Большинство городов колониальной Америки строились по примитивным планам начерченным рукой на листке бумаге людьми не компетентными в вопросах градостроительства. Именно тогда встала острая необходимость задуматься о грамотно спланированном городе. Благодаря активному всплеску градостроительства были рождены идеи «красивого города», «города-сада», «Лучезарного города», которые в последействии привели к формированию основ современных понятий градостроительства.

Большую роль в развитии общественных пространств в современных городах сыграла книга Джейн Джекобс «Смерть и жизнь больших американских городов» опубликованная в 1989 г. Во многом благодаря ее трудам произошел качественный сдвиг в понимании современного города и его устройства.

На сегодняшний день понятие «город» тесно сплетено с социологией, градостроительством, урбанисткой, политологией, туризмом, экологией, экономикой и т. д. И именно рассматривая проблемы в комплексе, изучая их и планируя стратегии на десятилетия вперед, можно строить современный город, удобный и комфортный для его жителей в первую очередь.

Источники:

А. Агумаа – «Старый Сухум»

Витольд Рыбчинский – «Городской конструктор»

Η. Ε. Роговин, В. Φ. Маркузон, С. И. Сахаров – «Всеобщая история архитектуры. Том 2»

Капков С.А. – «Развитие городских общественных пространств: социально-философские аспекты»

В.П. Пачулиа – «Древняя, но вечно молодая Абхазия»

Автор статьи – Чкотуа Мадина, архитектор, главный специалист Департамента по охране ИКН РА

Дом доктора Е. Л. Фишкова

июля 12, 2018Этот особняк в стиле конструктивизма был построен в 1929 году на углу улицы Пушкина и Гулиа (Театральная и Барятинская в то время). Доктор Езекиль Лазаревич Фишков приобрел свой участок для дома у вдовы князя А. К. Инал-ипа Анны Ивановны Шуваловой, чей дом находится по соседству и по сей день (Пушкина, 22).

Здание выполнено в стиле конструктивизма, который получил свое распространение в 1920-30 гг. в России и оттуда пришел в Абхазию. К сожалению, у нас не так много зданий в этом стилистическом решении. Но можно сказать, что в Сухуме и Абхазии в целом конструктивизм был достаточно лаконичным, лишенным сложных композиционных решений. А что касается интерьеров, их он вовсе не затронул. Если и были элементы внутреннего убранства в стиле конструктивизма, они не дошли до наших дней, и нет фотоматериалов, подтверждающих их наличие.

Касаемо дома доктора Фишкова можно сказать то же самое. Образ здания очень лаконичен и строг. Он представляет из себя композицию из прямоугольных элементов со врезками и выступами на фасадах, с более высокими и более низкими частями здания. Дом имеет два полных этажа и небольшую комнатку на третьем этаже. Дом хорошо освещен большим количеством стройных прямоугольных окон, угловые окна особенно красиво подчеркивают структуру здания, его модульный элемент – прямоугольник, на котором построена вся геометрия фасадов. Объемы здания невероятно гармонично смотрятся в соотношении с друг с другом. Архитектору удалось, несмотря на скромные площади внутри, создать ощущение легкости и масштабности дома снаружи.

Вертикальные ниши на фасадах визуально вытягивают фасад, а плоская кровля, опирающаяся на еле заметный карниз, завершает весь образ.

На сегодняшний день в здании располагается студия детского творчества «Айнар», где дети обучаются живописи и рисунку. А ведь сам Фишков был коллекционером, и именно с его коллекции началась история Абхазской государственной картинной галереи.

Источники:

Анзор Агумаа «Старый Сухум» Архив Министерства культуры и охраны ИКН РААвтор статьи: Мадина Чкотуа – архитектор, главный специалист департамента по охране историко-культурного наследия Республики Абхазия.

Здание Сухумского отделения Индо-Европейского телеграфа

июня 22, 2018Здание Сухумского отделения Индо-Европейского телеграфа

В 1867 г. было принято решение о прокладке телеграфного сообщения между Европой и Индией через Российскую империю. Такое право было предоставлено акционерным обществам «Братья Сименс» и «Сименс и Гаальске». Трасса Индоевропейской линии должна была проходить по линии Лондон-Эмден-Берлин-Тори-Варшава-Житомир-Балта-Одесса-Керчь-Екатеринодар, далее по реке Джубга до Черного моря, и оттуда по морскому дну до Сухума. Затем путь проходил по суше до Тифлиса в Ереван, Джульфу, Тавриз, Тегеран, Бушер, Иджаско, Карачи, Бомбей, Калькутту. В связи с таким грандиозным на тот момент строительством, были построены крупные телеграфные станции. В том числе в Сухуме сам основатель фирмы Вернер фон Сименс купил здесь участок земли для строительства телеграфной станции. И в 1869 году станция была построена на нынешней улице Аидгылара.

Позже в 1912 году было построено новое здание Индоевропейского телеграфа на нынешней улице Чочуа, 65 (Екатерининская улица на тот момент). Рядом со станцией было построено обширное здание для сотрудников телеграфа. Оба здания выполнены в едином стиле модерн. На фасадах зданий можно видеть барельефы с изображением ящериц, змей, а также фигур людей. Третий этаж здания декорирован деревянными балками в стиле фахверк. А на крыше уложена прекрасная марсельская черепица, которая частично сохранилась до наших дней.

Некоторые окна декорированы наличниками из грубой рустовки. Окна, выходящие на лестницы, имеют форму парных вытянутых прямоугольников со сдвижкой по высоте. Декор фасада достаточно скромный, но необычный выбор мотивов декора создает экзотичный и романтический образ обоих зданий. К сожалению, за годы эксплуатации здания сильно были изменены и обветшали. Но шарм модернового стиля сохранился и по сей день. Проходя мимо по улице Чочуа невозможно не заметить эти два памятника архитектуры города.

Источники:

Анзор Агумаа «Старый Сухум» Архив Департамента по охране историко-культурного наследия Республики Абхазия.

Дом С. П. Стефаниди

июня 06, 2018Дом промышленника Стефана Павловича Стефаниди был построен в 1912 году по проекту архитектора А. В. Модраха. Многоквартирный дом высотой в 5 этажей расположился на пересечении проспекта Аиааира и улицы Абазинская, которые в то время носили названия Георгиевская и Воронцовско-Дашковская улица. На первом этаже дома располагались магазины и частная аптека, а выше находились квартиры, которые Стефан Павлович сдавал в аренду.

Здание выполнено в архитектурном стиле эклектика, фасады богато декорированы разнообразной лепниной разных стилей. Угловое расположение здания определило его конфигурацию, угол здания является центром композиции. Поэтажные полукруглые балкончики формируют угол здания, а завершает его восьмигранный эркер со шпилем.

Пятый этаж здания — мансардный с небольшими окошками, выходящими на оба главных фасада здания. Боковые части фасадов по улице Абазинская и по проспекту Аиааира украшены аттиками пышно декорированными лепниной. Завершается аттик шпилем.

Соотношение высоты и ширины здания, а также композиция фасадов, подчеркнутая вертикальными декоративными элементами в виде регулярно повторяющихся парных пилястр, аттиками и шпилями, придает зданию стройность и величественность. Горизонтально здание членится широкими поэтажными карнизами. Находясь на пересечении этих улиц, невозможно не обратить внимание на дом Стефаниди.

Фасады здания изобилуют лепным декором, тут и свисающие цветочные орнаменты на пилястрах, и гирлянды, и маскароны с изображением женских и мужских лиц, и ангелочки в полу лежачем положении над арочными окнами. На аттиках сочетаются изображения ангелов, драконов, и цветочных орнаментов. Первый этаж здания менее декорирован, основным элементом декора является рустовка. Несмотря на смешение элементов декора различных стилей, здание не выглядит вычурным и безвкусным. Декоративные элементы умело вписаны в общую композицию фасада, что создает гармоничный и завершенный образ.

Дача Д. П. Лаптева

мая 03, 2018

Двухэтажная дача была построена в 1902 году состоятельным москвичом Д. П. Лаптевым, которым в конце XIX века было куплено несколько санитарных участков в городе Сухум. Рядом с дачей был заложен большой парк сейчас известный как парк Курченко.

Здание построено в стиле так называемого «готического модерна», который был распространён в России в конце XIX века, откуда и был привезен в Абхазию. Кирпичное здание состояло из 22 комнат и подвала. Дача расположена на возвышенности с широкой парадной лестницей, с которой можно подняться к самому зданию, к угловому эркеру с красивым стрельчатым окном и деревянным фронтоном. Красный кирпич, стрельчатые окна, деревянный балконы и веранда, а также крыша с куполами и шпилями формируют экзотический образ здания, и в местной среде дача выглядит самобытно и романтично.

Во время русско-японской войны 1904-1905 гг. супругой Лаптева на даче был организован санаторий для раненных офицеров. Затем после закрытия санатория она устроила на своей даче пансион «Мон-Ре-По», который содержала Исаджанова. В 1921 году дачу муниципализировали, долгое время функционировал детский сад. На сегодняшний день дача служит многоквартирным домом. Архитектурная целостность здания, к сожалению, была нарушена жильцами, которые пристроили помещения снаружи и изменили планировку.

Источники:

Анзор Агумаа – «Старый Сухум» Фото: архив департамента охраны ИКН РА; Дарья Папба.Символизм в архитектуре аптеки Френкеля

апреля 16, 2018Одноэтажное здание аптеки Д.А. Френкеля было построено в 1910 году на углу Лорис-Меликовской и Адмиралтейской улиц (ныне Лакоба, 30). Построено здание было по заказу табачного промышленника О.И. Бостанджогло, который жил в соседнем доме.

Так как здание было построено под функцию аптеки, весь декор фасада это отражает – его украшают бюсты выдающихся врачей древности Гиппократа (знаменитый древнегреческий целитель, врач и философ) и Асклепия (древнегреческий бог медицины). Хотелось бы обратить внимание, что на фасаде использован декоративный элемент - символ медицины. Но он отличается от привычного, вместо чаши со змеей, тут изображены две змеи, обвивающиеся вокруг горящего факела. Что означает это символ можно понять, вспомнив древнегреческую мифологию.

Посох Асклепия — распространённый медицинский символ. По легенде, древнегреческий бог медицины и врачевания Асклепий, шёл, опираясь на посох, во дворец критского царя Миноса, который позвал его воскресить умершего сына. По дороге посох обвила змея, и Асклепий убил её. Следом появилась вторая змея, с травой во рту, при помощи которой она воскресила первую змею. Асклепий нашёл эту траву и с её помощью стал воскрешать мёртвых. В то же время в античной медицине огонь рассматривался как исцеляющее средство, к которому врач обращался в крайнем случае, когда другие методы лечения не давали результата. Поэтому некоторых скульптурах и барельефах изображение посоха Асклепия сочетается с изображением горящего факела. Разные степени сближения обвитого змеёй посоха и горящего факела отражают тенденцию к слиянию обеих эмблем, особенно на римских изображениях, где змея обвивает горящий факел. Эту эмблему можно рассматривать как слияния двух методик лечения – с помощью фармакологии и безмедикоментозной.

Кроме бюстов врачей на замковом камне арочного окна главного фасада изображен бюст еще одного персонажа. Это мужская голова в шлеме с небольшими крыльями на нем, так изображался древнегреческий бог торговли Гермес. Его бюст изображен на фоне его жезла, который выглядит как крылатый посох с двумя обвивающимися змеями. Схожесть жезла Гермеса и Асклепия часто приводила к тому, что их путали и изображали по ошибке один в место другого или объединяли. На фасаде аптеки символ торговли изображен вполне небезосновательно. На этом же окне с двух сторон от бюста Гермеса изображены две розы. Розы имеют волнистые стебли с листьями и без шипов. Роза за многие века сменила множество мифопоэтических образов и символов: радость, тишина, любовь, гордость, мудрость, где-то роза символизировала смерть и считалась похоронным цветком. Встречаются противоположные значения образа розы: время и вечность; жизнь и смерть; плодородие и девственность и т.д. Вероятно, на фасаде аптеки две розы несут значение жизни и смерти, молодости и старости.

Здание аптеки относится к стилю модерн, которому цветочный орнамент свойственен. Например, на кровле здания вдоль левой части главного фасада красуется балюстрада, богато декорированная балясинами и барельефами с растительным орнаментом. Балюстрада разбита на несколько частей акротерами с причудливым цветочным медальонами. Входная дверь аптеки расположена по центральной оси здания, а сам фасад ассиметричен в декоре и окнах. Над деревянной входной дверью расположен козырек с кованным фронтоном в виде растительного кружева. А на самой двери красуется металлическая ручка с тонким цветочным узором.

Фасады выглядят строго и геометрично за счет выступающих вертикальных и горизонтальных декоративных элементов. Даже наличие большого количества разных по форме и размеру окон сохранен баланс и гармония.

На сегодняшний день здание служит жильем.

Источники:

1) А.Агумаа « Старый Сухум: Сухум на рубеже XIX-XX вв.»

2) http://bibliotekar.ru/421/65.htm

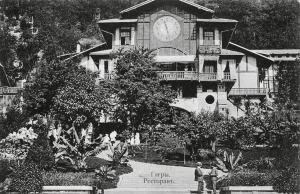

Ресторан «Гагрипш»

апреля 06, 2018Ресторан «Гагрипш» – это одно из первых зданий Гагринской Климатической станции, и именно здесь в 1903 году состоялся званый обед в честь открытия курорта. Ресторан «Гагрипш» и бывшая «Временная» гостиница были куплены принцем Ольденбургским на Всемирной выставке в Париже, привезены морем в разобранном виде, и собраны из норвежской сосны без единого гвоздя. Современников поражала кружевная архитектура Временной гостиницы и ресторана. На берегу моря возвели здание купальни. Отсюда в гостиницы отдыхающих доставлял трамвай-конка.

В рекламном проспекте Гагринской Климатической станции 1905 года издания говорится, что гостиницу строили с апреля по август 1902 г., а ресторан – с июня по август. Оба здания были открыты 1 сентября того же года.

С самого начала «Гагрипш» был задуман не только как первоклассный ресторан, но и как центральное место проведения всех торжеств на курорте. Начиная с открытия Климатической станции Александр Петрович Ольденбургский регулярно организовывал праздничные мероприятия по различным случаям, будь то Пасха, Рождество или прибытие в Гагры членов царской семьи. Все спектакли в Гагре в то время давались в помещении ресторана временной гостиницы, которая была одновременно и театром, помещения специального для театра не имелось. В большом, высоком, двухсветном зале ресторана во врем концертов и спектаклей устанавливалось 12 рядов кресел и стульев, по 16 в каждом. Билет стоил от 6 до 8 рублей. Кроме того, на открытом балконе помещалось около 200 человек. Здесь билет стоил от 25 до 50 копеек. Поскольку расходы на установку декорации и стульев, а также на освещение не превышали 29 рублей, то спектакли были доходной статьей для хозяев климатической станции. Здесь выступали известные артисты драматических и оперных театров Петербурга и Москвы. Так, в декабре 1913 года состоялся концерт с участием артистов русской оперы – Н. Д. Славина, А. В. Шуриновой, Т. Н. Руслановой, Д. И. Месревина, Н. К. Некига, В. И. Гватуа и С. А. Маньинского. В 1914 году в Гагра давали спектакли оперные артисты Петербургского народного дома, была поставлена опера «Евгений Онегин».

Один из залов в верхнем этаже ресторана, на противоположной от входа стороне, занимал горный клуб. Это было отделение старейшей в России туристской организации – «Крымского горного клуба» (позже стал называться «Крымско-Кавказским горным клубом»).

В помещении ресторана-театра (ныне ресторан «Гагрипш») неоднократно показывались цирковые аттракционы и классическая борьба. Здесь выступал известный турецкий борец-лезгин Сали-Сулейман Магдулаев. Здесь же выступали известные грузинские борцы Майсурадзе и Гогадзе.

В 1922 году был вновь организован самодеятельный драматический кружок из представителей абхазской революционной молодежи, который поставил пьесу основателя абхазской драматургии С. Я. Чанба «Махаджиры».

В 30-е годы ресторан часто закрывали на спецоблуживание. Приезжали на отдых различные партийные начальники во главе с самим вождем, застолья организовывал гостеприимный хозяин Нестор Лакоба. О подробностях таких мероприятий чаще всего приходится судить или по художественным произведениям, или по материалам рассекреченных дел судебных процессов.

На старых снимках позади основного помещения ресторана можно видеть некую конструкцию, которую венчали две деревянные беседки с перголами. На одном из фото беседки украшены буквами А.О. и Е.М. Вероятнее всего это означает «Александр Ольденбургский и Евгения Максимилиановна» и фото сделано в 1908 году, в год их рубиновой свадьбы. В 40-х и 50-х годах надстройка с беседками встречается уже в усеченном состоянии – только с одной перголой. Судя по сохранившимся фото и открыткам, ее демонтаж был произведен в период между 1953 и 1956 гг.

Если сравнивать старые фото «Гагрипша» с современными, то можно заметить несколько существенных отличий. Сегодня, знакомый многим, открыточный образ ресторана трудно представить без каскадной лестницы в обрамлении высоких слоновых пальм. Но эта лестница была устроена только в середине тридцатых годов (судя по датам на снимках выше – между 1935 и 1938 гг.), а изначально вверх от шоссе шли только два пролета. Вместо теперешней широкой лестницы, ведущей прямиком к фронтальному входу в ресторан, изначально по пологому склону разбегались дугообразные дорожки с каменными ступеньками, одна из которых приводила ко входу, который располагался со стороны гостиницы.

Склон от шоссе до подъездной площадки занимал молодой сад с цветниками и экзотической растительностью: агавами, араукариями, цикасами, апельсиновыми деревьями и другими представителями тропической флоры

Источники:

1) https://spupper.livejournal.com/20973.html

Фото:

1) Фото современных интерьеров гостиницы – Николай Васильев.

Хаджимба Руслан Ардович

марта 23, 2018Хаджимба Руслан Ардович – директор Абхазской государственной филармонии им. Р. Гумба.

Руслан Хаджимба родился 10 сентября 1957 года в селе Тхина Очамчирского района Абхазской АССР.

Окончил среднею школу в 1974 году и поступил в Сухумский индустриальный техникум, факультет Промышленного гражданского строительства.

В 1975 году призвали в Советскую армию.

В 1987 году поступил в Абхазский государственный университет и окончил по специальности «юриспруденция».

После войны был принят в Абхазский государственный ансамбль песни и танца Республики Абхазия.

В 2005 году был назначен заместителем директора Абхазской государственной филармонии им. Р. Д. Гумба.

В 2014 году был назначен директором филармонии.

Джонуа Роберт Георгиевич

марта 23, 2018Джонуа Роберт Георгиевич – директор Мемориального дома-музея Б. Шинкуба.

Робер Джонуа родился 12 декабря 1951 года в городе Очамчира.

В 1969 году поступил в Московский институт Нефтехимической и газовой промышленности.

В 1971 году по семейному обстоятельству перевелся в Одесский сельскохозяйственный институт на экономический факультет, который окончил в 1975 году с квалификацией «ученный агроном-экономист».

В 1971 году начал работать экономистом в колхозе «Комкавшири» села Илори

С 1974 году начал работать экономистом в селе Кинги Очамчирского района.

В 1979 году был принят на должность младшего научного сотрудника Абхазского института языка, литературы и истории им. Д. Гулиа.

О Министерстве

Министерство культуры Республики Абхазия является центральным органом государственного управления, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики в сфере культуры, искусства, историко-культурного наследия.